NPD-Verbotsverfahren – die Knackpunkte

Rund vier Jahre nach der Entscheidung der Bundesländer, erneut ein NPD-Verbotsverfahren anzustrengen, verkündet heute das Verfassungsgericht sein Urteil. Warum ist die Entscheidung wegweisend? Welche Knackpunkte gibt es?

Rund vier Jahre nach der Entscheidung der Bundesländer, erneut ein NPD-Verbotsverfahren anzustrengen, verkündet heute das Verfassungsgericht sein Urteil. Warum ist die Entscheidung wegweisend? Welche Knackpunkte gibt es?

Das anstehende Urteil im NPD-Verbotsverfahren hat durchaus historische Bedeutung. Ein Parteiverbot gilt als das „schärfste Schwert“ der Demokratie, die inhaltlichen Hürden sind hoch. Das letzte Mal wurde mit der KPD im Jahr 1956 eine Partei verboten, 1952 die „Sozialistische Reichspartei“. Der erste Versuch eines NPD-Verbots war 2003 daran gescheitert, dass es zu viele staatliche V-Leute in der Parteiführung gab. Zu einer inhaltlichen Prüfung kam es damals gar nicht. Deshalb lauten jetzt die spannenden Fragen: Welche Maßstäbe gelten für ein Parteiverbot im 21. Jahrhundert? Und: Reicht es nach diesen Maßstäben für ein Verbot der NPD?

In den vergangenen Jahrzehnten gab es nach rechtsextremistischen Vorfällen regelmäßig die politische Forderung, die NPD müsse erboten werden. Nach dem Auffliegen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) im November 2011 kam das Thema erneut auf die politische Tagesordnung; und blieb es, auch als sich intensive Verbindungen zwischen NSU und NPD nicht erhärten ließen. Zwei Fragen standen im Vordergrund: Würde man die Hürde der V-Leute diesmal nehmen können? Und: Hätte ein Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht wirklich Erfolg? Nur der Bundesrat, also die Vertretung der Bundesländer, entschloss sich, den Verbotsantrag in Karlsruhe zu stellen. In ihrer Antragsschrift betonen die Länder, dass sie für die Antragsstellung wegen ihrer Nähe zu lokalen und regionalen Problemen besonders gut geeignet seien. Bundestag und Bundesregierung schlossen sich nicht an. „Ein Scheitern wäre fatal“, lautete unter anderem die Begründung. Juristisch spielt es allerdings keine Rolle, wie viele Antragssteller es gibt.

Sollte man Extremismus nicht anders bekämpfen als durch ein Parteiverbot? Sind andere Organisationen nicht viel schlimmer? – so lauten häufige Einwände. Politisch kann man das sehr unterschiedlich sehen. Dazu muss man aber wissen: Die Verfasser des Grundgesetzes haben nicht erwartet, dass sich mit einem Parteiverbot Extremismus abschaffen lässt oder Meinungen verbieten lassen. Man entzieht einer Partei die Möglichkeit, an Wahlen teilzunehmen, vom Staat Geld zu bekommen und sich auf die Chancengleichheit zu berufen. Wenn der Antrag einmal gestellt wurde, geht es juristisch allein darum, ob die Voraussetzungen bezogen auf die NPD erfüllt sind oder nicht.

Laut Grundgesetz ist der freie Wettbewerb unter den Parteien der Normalfall, auch gegenüber extremistischen Parteien. Das Verbot ist die Ausnahme. Es gilt als „schärfstes Schwert der Demokratie“, weil es die Partei vom politischen Wettbewerb, von der Teilnahme an Wahlen und von staatlicher Finanzierung ausschließt. Dennoch gibt es das Parteiverbot als eine Art letztes Mittel. Es ist Ausdruck der sogenannten wehrhaften Demokratie. Denn nach den historischen Erfahrungen der NS-Zeit gab es bei den Vätern und Müttern des Grundgesetzes die Sorge: Man kann Freiheit auch zum Abschaffen von Freiheit missbrauchen. Nur das Bundesverfassungsgericht kann ein Parteiverbot aussprechen. Von der Frage eines Parteiverbotes zu trennen ist, dass Straftaten von Parteimitgliedern wie Volksverhetzung oder Gewalttaten natürlich durch die Strafgerichte geahndet werden können. Das ist eine andere juristische Baustelle.

Nein. Zu Beginn des zweiten Verhandlungstages hat Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle gesagt, dass der Senat kein Verfahrenshindernis wie 2003 sehe. Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Einschätzung im Urteil geändert hat. Beim ersten Versuch zu Beginn der 2000er-Jahre hatten die Sicherheitsbehörden kurz vor der Verhandlung mitgeteilt, dass wichtige Belastungszeugen aus Bundes- und Landesvorständen der NPD gleichzeitig staatliche V-Leute seien, die dem Verfassungsschutz Informationen aus dem Innenleben der Partei lieferten. Man konnte nicht genau feststellen, welche Äußerungen und Aktionen wirklich der NPD zuzurechnen sind, und welche dem Staat. Weil ein rechtsstaatliches Verfahren nicht gewährleistet sei, stellte Karlsruhe das Verbotsverfahren 2003 ein.

Die NPD hatte lange nicht zu den inhaltlichen Vorwürfen Stellung genommen. Ihr Prozessvertreter berief sich lange darauf, dass auch dieses Mal ein rechtsstaatliches Verfahren wegen der aus seiner Sicht weiter bestehenden V-Mann-Problematik nicht möglich sei. Als das Gericht am zweiten Verhandlungstag sagte, dass es bei diesem Punkt wohl keine Probleme sehe, legte NPD-Anwalt Peter Richter einen dicken Ordner mit einer inhaltlichen Stellungnahme auf den Tisch. Der Inhalt ist nicht öffentlich geworden. „Es geht nicht darum, was der Bundesrat einfach behauptet, sondern was das Gericht am Ende feststellt“, sagte Anwalt Richter am Rande der Verhandlung.

Es legt zunächst fest: Was bedeuten die Begriffe genau? Wie hoch sind diese Hürden? Das nennt man den „Maßstab“. „Steht doch im Gesetz“, könnte man sagen. Stimmt, aber das letzte Verbot stammt von 1956. Der Text des Grundgesetzes ist zwar gleich geblieben, aber das Gericht wird ihn fürs 21. Jahrhundert konkretisieren. Dann prüft es: Sind die Voraussetzungen bei der NPD erfüllt?

Eine rechtsextreme Gesinnung allein dürfte nicht ausreichen für ein Parteiverbot. Umgekehrt ist wohl nicht erforderlich, dass die Partei kurz vor einem erfolgreichen Umsturz steht. Also: Was bedeutet, dass eine Partei „darauf ausgehen“ muss, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen? Zentral wird sein, wie hoch das Gericht die Hürden an diesem Punkt hängen wird. Beim KPD-Verbot 1956 hatte Karlsruhe eine „aggressiv-kämpferische Haltung“ gefordert. Muss zu dieser Haltung heutzutage noch mehr hinzukommen? In der Verhandlungsgliederung stehen die Prüfungspunkte „Umsetzungsschritte“ und „Realisierungschance“ für die Ziele der Partei. Das Gericht könnte also für wichtig halten, was die Partei bereits von ihrem Programm in die Tat umsetzt, und welches Potenzial sie hat, es umzusetzen.

Die NPD könnte im Falle eines Verbots vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen. Der hat im Laufe der Jahre Kriterien für ein Parteiverbot aufgestellt, die viele für strenger als die deutschen halten. Im Falle einer türkischen Partei hat das Gericht z. B. gesagt, diese müsse das reale Potenzial haben, die Macht zu ergreifen. Karlsruhe wird diese Punkte in seine Prüfung bereits einbeziehen, das haben die Richter in der Verhandlung gesagt. Zum Stichwort Europa: In anderen Staaten wird sicher genau beobachtet werden, wie hoch das deutsche Verfassungsgericht die Hürden für ein Parteiverbot legt.

Das Gericht durfte die Verhandlung nicht einfach so ansetzen. Es musste nach vorläufiger Bewertung der Beweislage ein Verbot für wahrscheinlicher als ein Scheitern halten. Aber: Diese Prognose beruhte auf der reinen Aktenlage und ist kein abschließendes Urteil. Die Verhandlung diente dann gerade dazu, gegenzubürsten, nach zusätzlichen Argumenten zu suchen oder sie zu verwerfen. Im Laufe der drei Tage haben sich zwei Dinge herauskristallisiert. Die Richter haben große Zweifel daran, dass die Ideologie der NPD der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ entspricht. Dem Parteivorsitzenden Franz hielten sie zahlreiche Zitate aus dem Parteiprogramm mit rassistischem Inhalt vor. Einwände nach dem Motto „alles nicht so gemeint“, ließen sie erkennbar nicht gelten. „Sie gehen da zum Teil weiter als die NSDAP“, sagte Verfassungsrichter Peter Müller. Umgekehrt wurden auch die Vertreter des Bundesrates „gegrillt“, vor allem bei der Frage, wie groß der Einfluss der NPD wirklich ist. Richter Müller hielt mehreren Innenministern der Länder deren Verfassungsschutzberichte vor, nach denen die NPD auf dem absteigenden Ast sei. Die Zahl der kommunalen Mandate sei minimal, meinte auch Richter Herbert Landau. „Woran kann man den Dominanzanspruch und die ‚Atmosphäre der Angst‘ genau festmachen? „, hieß es immer wieder. Ein Ort wie Jamel in Mecklenburg-Vorpommern, von Extremisten als „national befreite Zone bezeichnet“, habe rund 50 Einwohner. Den Richterinnen und Richtern ging es nicht darum, extremistische Aktionen zu bagatellisieren. Aber ihre Fragen klangen so, als ob sie über eine bestimmte Gefahrenschwelle nachdenken, die man für ein Parteiverbot braucht, wenn es weiterhin „schärfstes Schwert“ und letztes Mittel sein soll.

© Source: http://www.tagesschau.de/inland/faq-npd-verbotsverfahren-103.html

All rights are reserved and belongs to a source media.

Wenn die britische Premierministerin heute ihre Grundsatzrede zum Brexit hält, rechnen viele Beobachter mit einem harten Schnitt. May wird zwölf Prioritäten für den Austritt nennen – und kann dabei auf Rückenwind aus Washington hoffen.

Wenn die britische Premierministerin heute ihre Grundsatzrede zum Brexit hält, rechnen viele Beobachter mit einem harten Schnitt. May wird zwölf Prioritäten für den Austritt nennen – und kann dabei auf Rückenwind aus Washington hoffen.

Die Entscheidung im Verbotsverfahren könnte für die NPD der letzte große Auftritt sein: Verbieten die Richter die Partei, wird die NPD zerschlagen. Scheitert das Verfahren, verharrt sie in der politischen Bedeutungslosigkeit. Das glauben zumindest viele.

Die Entscheidung im Verbotsverfahren könnte für die NPD der letzte große Auftritt sein: Verbieten die Richter die Partei, wird die NPD zerschlagen. Scheitert das Verfahren, verharrt sie in der politischen Bedeutungslosigkeit. Das glauben zumindest viele.

Istanbul (dpa) – Die türkische Polizei hat Medienberichten zufolge den Angreifer auf einen Istanbuler Club in der Silvesternacht gefasst.

Istanbul (dpa) – Die türkische Polizei hat Medienberichten zufolge den Angreifer auf einen Istanbuler Club in der Silvesternacht gefasst.

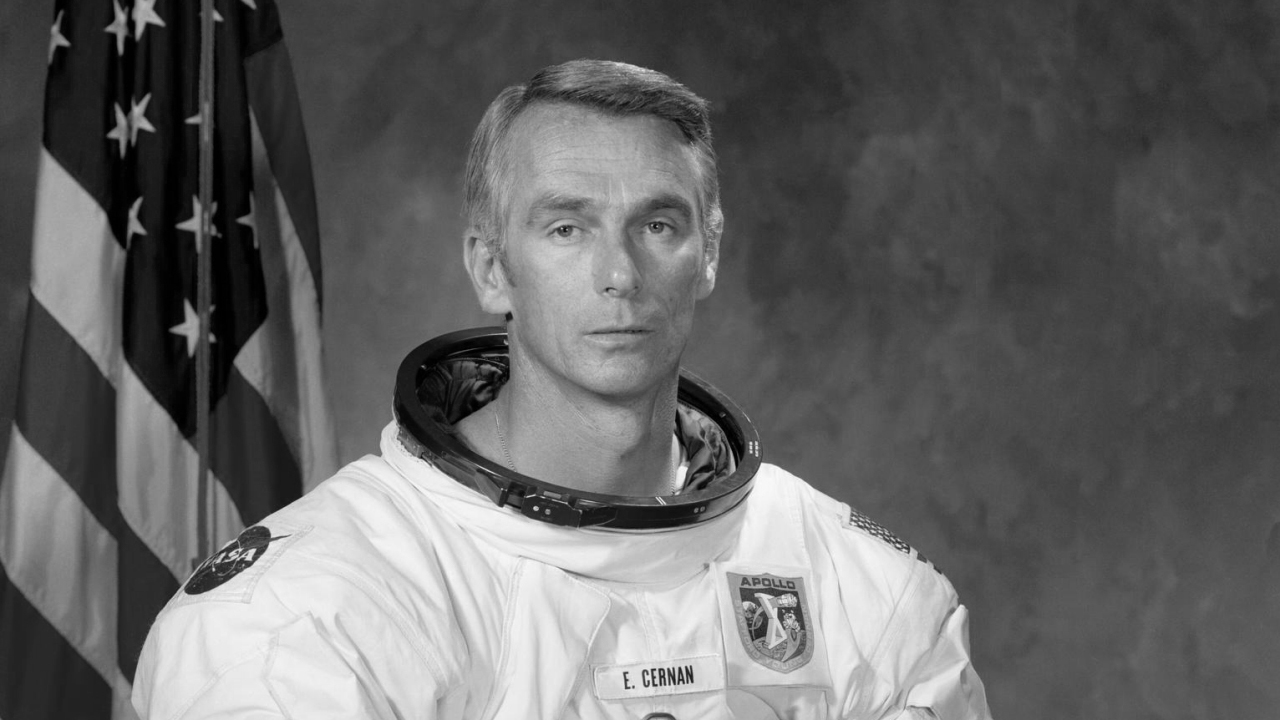

Als Kommandant der Apollo-17-Mission verbrachte Eugene Cernan 1972 drei Tage auf dem Mond. Der wohl schönste Moment in seinem Leben, wie er einst sagte. Er verließ den Erdtrabanten damals als letzter US-Astronaut der Crew. Nun ist Cernan mit 82 Jahren gestorben.

Als Kommandant der Apollo-17-Mission verbrachte Eugene Cernan 1972 drei Tage auf dem Mond. Der wohl schönste Moment in seinem Leben, wie er einst sagte. Er verließ den Erdtrabanten damals als letzter US-Astronaut der Crew. Nun ist Cernan mit 82 Jahren gestorben.

A woman suffered a fractured skull when a teenager threw a stone at the cab she was travelling in.

A woman suffered a fractured skull when a teenager threw a stone at the cab she was travelling in.

By David Ornstein

By David Ornstein

Dec 09, 2016, 07:25 ET

Dec 09, 2016, 07:25 ET

The global lender expected SA to grow by 0.8% in 2017 following the dismal 0.3% it has forecast for 2016‚ it said in the World Economic Outlook.

The global lender expected SA to grow by 0.8% in 2017 following the dismal 0.3% it has forecast for 2016‚ it said in the World Economic Outlook.

(CLICKORLANDO) — LAKELAND, Fla. – And you thought dinosaurs were extinct.

(CLICKORLANDO) — LAKELAND, Fla. – And you thought dinosaurs were extinct.